غزة أكبر سجن مفتوح في العالم: يومَ امتلكَ المستعمَرون المعرفة... ونسفوا الـ«بانوبتيكون»

في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، قامت «كتائب القسام» الجناح العسكري لـِ «حركة حماس» بعملية «طوفان الأقصى» التي وصفها آلاف المتضامنين مع القضية الفلسطينية، من بينهم مؤرّخون ومنظّرون وأكاديميّون وخبراء عسكريون، بأنّها بطولية ومذهلة. يأتي هذا التوصيف مع إدراك للواقع الذي يعيشه قطاع غزة كونه محاصراً من قبل الاحتلال الصهيوني تحدّه مواقع عسكرية وحواجز وكيبوتسات استيطانية، والكثير من المراقبة المشددة لكل ما يتحرّك في القطاع حتى أودت بحكومة الاستيطان إلى بناء جدار يمتد من باطن الأرض إلى عشرة أمتار فوقها. في هذه المقالة، محاولة لنقد مفهوم الـ«بانوبتيكون» أي برج المراقبة المركزي وفق المنظّر الإنكليزي جيرمي بنثام، في ضوء «الطوفان» باعتبار أنّ المعرفة ـــ وفق الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو ـــ مرتبطة بالسلطة وممارستها لقوتها، وبأنّ امتلاك «السكان الأصليين» للمعرفة والوعي ـــ وفق فرانز فانون ــــ هو بداية التحرر من الاستعمار الذي قدّمه جان بول سارتر على أنّه ذو عنفٍ «يجرّد السكان الأصليين من إنسانيتهم ويقوم بعمليات التطهير»

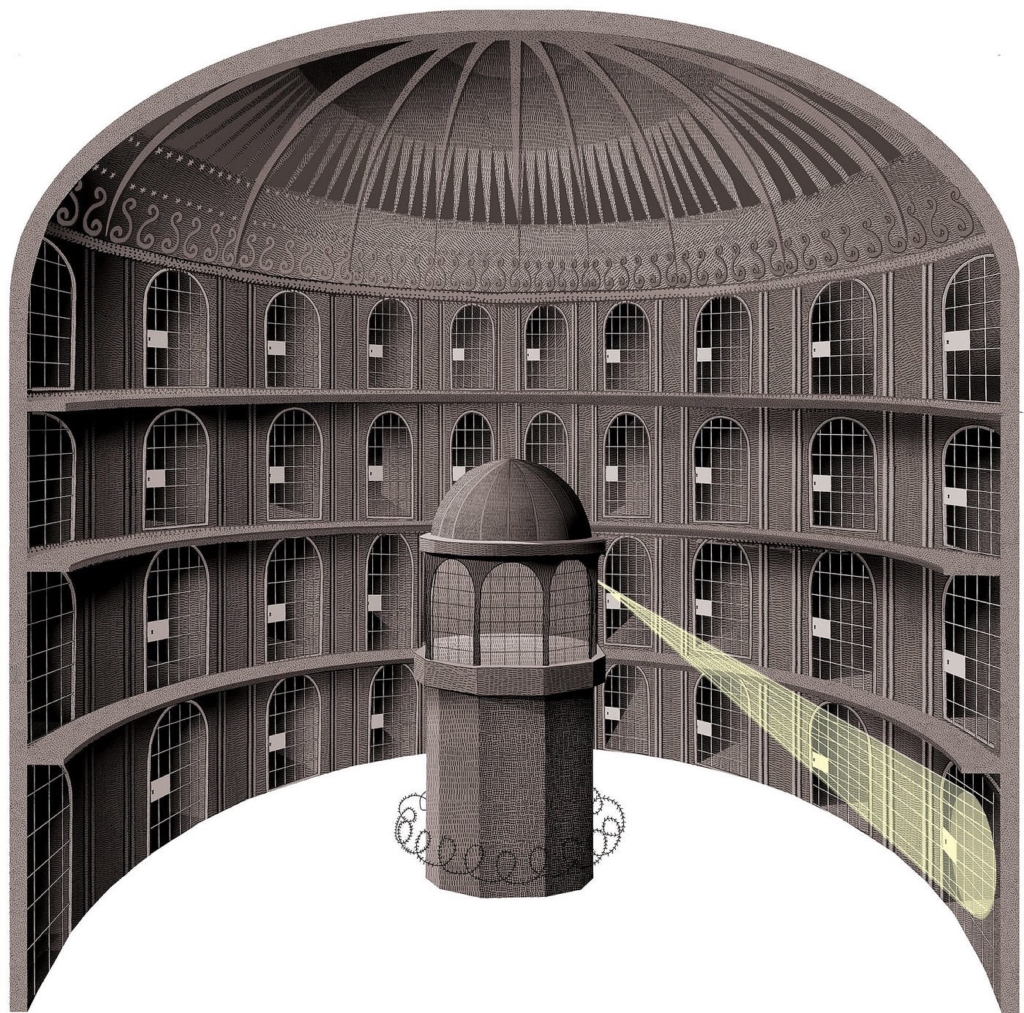

في كتابه الشهير «المراقبة والعقاب: ولادة السجن» (1975)، تناول الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو (1926-1984) فكرة «البانوبتيكون» انطلاقاً من تصميم المنظّر الإنكليزي جيريمي بنثام (1748-1832) الذي أراد إيجاد طريقة تستطيع السلطة عبرها مراقبة كل الأفراد الخاضعين لها بأسهل وسيلة ممكنة. وجاءت كلمة «بانوبتيكون» في الأصل من اللغة اليونانية لتعني «كل الرؤية»، أي القدرة على ترقّب جميع الموجودين. طرح بنثام تصوّره المعماري للسجن الذي يحتوي عدداً كبيراً من المسجونين، تتم مراقبتهم وترقّب تصرفاتهم طوال الوقت عبر برجٍ مركزي مرتفع يعتليه سجّان أو مشرف واحد. تمتاز غرف المعتقَلين بنافذة مصمّمة في مواجهة البرج، تُمكّن الموظّف من رؤية ما يحدث في كل الغرف من دون الحاجة لأن يتحرّك من مكانه، بينما لا يكون باستطاعة المسجونين أن يشاهدوا المراقب أو أن يعرفوا أي شيءٍ عنه. تطوّرت فكرة «البانوبتيكون» لتأخذ شكل المؤسّسات والمصانع التي وَجدت أنّ من مصلحة استمراريتها وضمان زيادة إنتاجها أن تراقب العمّال أثناء تأديتهم وظائفهم. يرى فوكو أنّ «البانوبتيكون» أصبح رمزاً للسيطرة الاجتماعية التي تمتدّ إلى حياة المواطنين اليومية عبر مؤسسات السلطة التي تختلف أشكالها من مدارس ومؤسسات ومستشفيات، ويهدف إلى تهديد حرية الفرد واختراق وعيه، فيقنعه بأنه خاضع للإشراف والمراقبة المستمرة والمتواصلة. هذا الخوف من مشاهدة السجّان (أو المراقب) له تجعل جسده طيّعاً إلى درجة أنه سيضبط نفسه بنفسه. يربط فوكو بين مفهومَي المعرفة والسلطة، باعتبار أنّ المعرفة هي شكل من أشكال السلطة وهي بمثابة قوة تمتلكها الجهة القادرة على جمع المعلومات والاستحواذ عليها. هنا يمكننا اقتراح نقدٍ ثنائي الأبعاد لمفهوم «البانوبتيكون» في ظل الحديث عن عملية «طوفان الأقصى»: البُعد الأول يتناول اتجاه «البانوبتيكون» والترتيب الطبقي للطرفين المنخرطين فيه: المسجونون والسجّان، بينما يقوم البُعد الثاني على مركزية السلطة التي تراقب الجميع.

يسير «البانوبتيكون» في وظيفته وممارسته للسّلطة في اتجاه واحدٍ ثابت: من السجّان إلى المسجونين، بحيث يستطيع السجّان أن يراقب المسجون ويجمع المعلومات عنه وعن تحركاته لحظة بلحظة من دون أن يتمكن الأخير من معرفة أي شيء عن الذي يراقبه. يُعد قطاع غزة أكبر سجنٍ (مفتوح) في العالم، يمتد على 365 كيلومتراً مربعاً ويسكنه ما يزيد عن مليونَي شخص، وهو محاصرٌ من الاحتلال الصهيوني الذي يتمتع بالسيطرة الكاملة على المجال الجوي والمياه الإقليمية الخاصة به. في غلاف غزة، أي المنطقة التي تحيط بالقطاع وتخضع لسلطة الاحتلال، مواقع عسكرية ومستوطنات يهودية ومعابر ونقاط تفتيش عدة تحاصر الغزّيين وتراقب تحركاتهم اليومية وتحدّد لهم حصتهم من المياه والبضائع. كما أنّها تجمع معلومات استخباراتية عنهم بوتيرة متواصلة. عبر عقود من المراقبة والسيطرة، كان العدو الصهيوني يسعى إلى بث الخوف والرعب في نفوس الفلسطينيين «المسجونين» في غزة، حتى يقتنعوا نفسياً أنّهم تحت مراقبة مباشرة، وإن لم تبقَ المراقبة هذه مادية ومتواصلة ليل نهار. لكن يبدو أنّه في السابع من أكتوبر، حين نفّذت المقاومة الفلسطينية عمليتها «طوفان الأقصى» وخرجت من «سجنها» متجهةً إلى مراكز المراقبة في غلاف القطاع، سار «البانوبتيكون» عكس طبيعته الأصلية. بعدما كان السجّان/ المراقب يمثّل طبقة أعلى من المسجونين ويعتلي البرج المركزي ويجمع المعرفة عن كل من يخضع للمراقبة، تبدّلت الأدوار وسارت في الاتجاه المعاكس، إذ نجحت المقاومة الفلسطينية في مراقبة مراكز الاحتلال وجمع المعلومات الدقيقة عن المستوطنين والجنود ومن ثم مهاجمتهم وأسر المئات منهم. يمكن القول إن الصهيوني الذي تعامل مع «البانوبتيكون» على أنّه سلاح فعّال ومستمر، قد عرّض نفسه للخضوع له نفسياً باعتباره موجوداً دائماً وسيؤدي ــ من دون شك ـــ وظيفته المعتادة. هنا تظهر الـ«تويست»، فعوضاً عن أن يعمل «البانوبتيكون» في التأثير نفسياً وجسدياً على المسجونين (وهنا الغزّيين)، وجدناه قد أصاب السجّان (جنود الاحتلال) وجعله مستسلماً لتأثيره باعتباره شديد الأمان وغير قابلٍ للاختراق.

أما في ما يخص البعد الثاني لـ «البانوبتيكون» أي مركزية برج المراقبة الذي يراقب جميع الأفراد المسجونين، فقد وجدنا أنّ الواقع قد تبدّل. هناك لا مركزية في موضع المراقَب (الجهة الفلسطينية)، إذ أدّى الغزّيون دور المترقّب لتحرّكات العدو الصهيوني ولم تنفرد جهة أو فرد بهذه المهمة. صحيح أن المعرفة التي كوّنتها المقاومة الفلسطينية تعد الأساس ونقطة البداية، إلا أنّ الغزّيين تحوّلوا بمعظمهم إلى مراقبين وموثّقين لممارسات العدو وجرائمه في القطاع. بدل أن يكون هناك برج مراقبة مركزي واحد، أو عين/ عدسة/ نافذة للتلصّص على مليونَي فلسطيني في غزة، بات كل من يحمل هاتفاً محمولاً فيه كاميرا وموصول بشبكة الإنترنت -سواء كان مدنياً أم صحافياً أو مصوراً- يستخدمه لمراقبة الاحتلال وجمع المعلومات وتوثيق أفعال العدو المجرمة. هنا انقلبَت صورة «البانوبتيكون» الأصلية، إذ أصبح السجناء يستطيعون رؤية السجّان من النوافذ الصغيرة لغرف زنازينهم.

تشكّل المعرفة التي حصّلتها المقاومة الفلسطينية في مراقبتها لقوات الاحتلال والمستوطنات والكيبوتسات الموجودة على حدود القطاع نقطة قوة بالنسبة إليها، ففوكو يتعامل مع المفهومين (المعرفة والقوة/ السلطة) بأنّهما مترابطان بشكل لا يمكن فصله. يعني ذلك أنّ الجسم الخاضع للاستعمار لم يعد ضعيفاً، بل بات يمتلك قوة اكتسبها من المعرفة الجديدة التي حصّلها، بعدما استبدّ المستعمِر في الماضي بسلطته الناتجة عن كمّ المعلومات والمعرفة الذي كان قد جمعه عن أصحاب الأرض. أدركت المقاومة الفلسطينية حقيقة القوة التي امتلكتها منذ اللحظة التي تحرّرت فيها من السيطرة النفسية التي كان الاحتلال الصهيوني قد فرضها عبر آلياته العسكرية وجهاز أمنه واستخباراته. يقول الطبيب النفسي والفيلسوف القادم من جزر المارتينيك فرانز فانون في كتابه «معذبو الأرض» (1961): «لقد وضعَت أوروبا بأرجلها على أراضينا، فينبغي أن نظل نجرحها إلى أن تسحبها. واللحظة مؤاتية، فما من شيء يحدث في بنزرت أو في إليزابث فيل أو في مجاهل الجزائر، إلا وتعلم به الأرض قاطبة، والكتل المتعارضة، ويهيب بعضها البعض، فلنستفد من هذا الشلل، ولندخل التاريخ، وليكن دخولنا المفاجئ هذا عاملاً يجعل التاريخ عاماً للمرة الأولى، لنقاتل، وحسبنا الخنجر الصابر سلاحاً إذا أعوزتنا أسلحة أخرى». وهكذا تفعل المقاومة التي أدركت أخيراً أنّ العدو الصهيوني ليس بالإله الذي لا يقهر، بل إنها تستطيع أن تجعله ينزف إلى أن يفقد توازنه ويقتنع أنّ لا مكان له على أرضها.

يقول الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر في تقديمه لكتاب فانون: «إن هذا المناضل يحرق المراحل. انظروا إلى صبره الطويل. يحلم أحياناً بـِ «ديان-بيان-فو» جديدة (ويقصد المعركة المصيرية «ديان بيان فو» التي انتصرت فيها قوات اتحاد تحرير فيتنام على الجيش الفرنسي الذي كان مدعوماً من قوات من حلف الناتو في آذار/ مارس 1954). لكن ثقوا بأنّه لا يعتمد على ذلك حق الاعتماد. أي صعلوك يناضل، وهو في الفقر والبؤس، ضد أناس أغنياء مسلّحين تسليحاً قوياً، وهو إذ ينتظر الانتصارات النهائية، أو لا ينتظر شيئاً في كثير من الأحيان، يثير في أعدائه الحقد، ولا يتحقق هذا من دون خسارات فظيعة. إنّ جيش الاستعمار يصبح كاسراً، فهو يرتكب عمليات تطهير ويشن حملات انتقامية، ويقتل النساء والأطفال، والمناضل يعرف ذلك. إنّ هذا الإنسان الجديد يبدأ حياته من نهايتها. إنّه يعد نفسه ميتاً بالقوة. نحن نجد إنسانيتنا سابقة على الموت واليأس، أما هو فيجدها بعد العذاب وبعد الموت. نحن كنا ننثر هواءً، أما العاصفة فهو. إنّه ابن العنف يستمد منه في كل لحظة إنسانيته، لقد كنّا بشراً على حسابه، وهو يصبح بشراً على حسابنا، يصبح إنساناً أفضل». وبالفعل، رأينا حكومة الاحتلال تبرّر إبادتها للفلسطينيين في غزة وتطهير الشمال من سكانه، بنزع الإنسانية عنهم ووصفهم بـ«الـحيوانات البشرية» في الوقت الذي يشن فيه العدو حربه على مستشفيات القطاع ومدارس إيواء النازحين المكتظة بالأطفال والنساء وكبار السن، ويستهدف المدنيّين في التجمعات السكنية والطبية. يضيف سارتر: «لقد أصبحت أساليبنا رثةً باليةً: قد تؤخّر التحرّر في بعض الأحيان، ولكنها لن توقفه.. إن أساليبنا المكيافلية ليس لها سلطان كبير على هذا العالم الذي تيقظ تيقظاً قوياً وفضح أكاذيبنا واحدة بعد الأخرى».

كتب سارتر في رسالة إلى الأوروبيين: تتظاهرون أنكم نسيتم أنّ لكم مستعمرات وأنّ أناساً يمارسون القتل الجماعي باسمكم

حاول الاحتلال لعب دور الضحية عبر وسائل إعلامه الكلاسيكية والرقمية وسانده في ذلك الغرب المؤيّد للاستعمار الصهيوني «من دون شرط»، فكان يروّج لرواية الاحتلال عبر نشر الأكاذيب والأخبار الملفّقة من خبر «الأطفال الإسرائيليين مقطوعي الرأس» إلى «الطفل المحروق والمتفحّم» والمعلومات التي ادّعوا فيها أن هناك قواعد عسكرية للمقاومة الفلسطينية أسفل مباني مستشفيات غزة. ما أظهرته الصحافة الغربية من ازدواجية المعايير في تعاملها مع الظلم والمجازر التي يتعرض لها سكان غزة ورفضها طلب وقف إطلاق النار، بعد عقود من ادّعائها الحرية والديموقراطية، يعود بنا إلى كلام سارتر في رسالته الموجّهة إلى الأوروبيين: «يا لها من ثرثرة: حرية، مساواة، أخوة، محبة، شرف، وطن، ولا أدري ماذا أيضاً! كأنّ هذا الكلام لا يمنعنا من أن نقول في الوقت نفسه كلاماً ينمّ عن عصبية عرقية: زنجي قذر... لم يستطع الأوروبي أن يجعل نفسه إنساناً إلا بخلق عبيد ومسوخ. إنكم وأنتم مَن أنتم، من تحررية وإنسانية وحبّ للثقافة إلى حدّ التصنع، تتظاهرون بأنكم تنسون أنّ لكم مستعمرات، وأنّ أناساً يرتكبون القتل الجماعي باسمكم. إنّ ضحايانا يعرفوننا بواسطة جراحهم وأغلالهم: وهذا ما يجعل شهادتهم صادقة لا ترد، يكفي أن يظهروا لنا ما صنعناه بهم حتى نعرف ما صنعناه بأنفسنا».

نُشر في جريدة الأخبار اللبنانية 18-11-2023